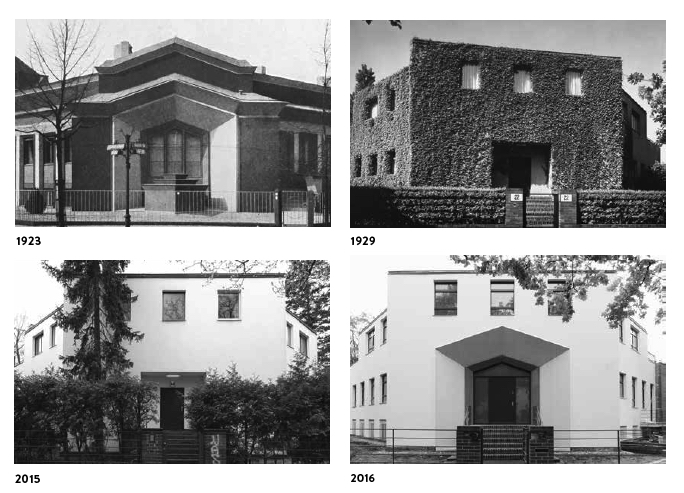

Die Bauaufgabe

Ein repräsentatives Wohnhaus für ein Ehepaar mit drei Kindern. Ungewöhnlich insofern, als in jener Zeit der wirtschaftlichen Krise, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, in Berlin kaum Villen errichtet wurden. Noch ungewöhnlicher war jedoch die Form, die die Architekten – die Brüder Hans und Wassili Luckhardt sowie Franz Hoffmann – für den Bau des prominenten Eckgrundstücks an der Lindenallee 22 / Halmstraße 13-14 im vornehmen Villenvorort Berlin-Westend entwarfen. Aus dem Grundmotiv des Quadrats mit stumpfen Ecken wurde der Grundriss entwickelt. Zwei in rechtem Winkel zueinander stehende, nach Süden und Westen ausgerichtete Flügel treffen sich in einem repräsentativen, hoch aufragenden, um 45° abgeknickten Mittelbau mit breiten Wandpfeilern, die einen gezackten Doppelgiebel tragen. Darunter befindet sich ein auffallend großes Fenster, nicht aber der Eingang, der erstaunlich unauffällig rechts davon angeordnet wurde. Der Mittelbau, das zentrale Motiv dieser Architektur, erinnert nicht an den formalen Kanon eines Einfamilienhauses; eher scheint er auf den repräsentativen Sitz eines Unternehmens oder auf ein sakral oder kulturell genutztes Gebäude zu deuten und bietet eine außergewöhnlich prominente Ausrichtung zur davor liegenden Straßenkreuzung. Was Julius Posener über Mendelsohns gleichzeitig errichtetes Wohnhaus am Karolinger Platz schrieb, gilt auch hier: „Der Ausdruck des Wohnlichen tritt hinter Erwägungen der Form zurück. […] Das Thema Einfamilienhaus ist dabei gleichgültig geworden.“ Höchst ungewöhnlich – wie ein farbiger, durchsichtiger Kristall – muss das eingeschossige Haus mit seiner rhythmischen Fassade, dem zentralen Fenster und den plastisch modellierten Laibungen gewirkt haben.

Die Auftraggeber

Eugen (1878–1954) und Thea Buchthal, geb. Wolff (1888–1969) waren im Jahr 1922, bei Baubeginn, 44 und 34 Jahre alt. Er arbeitete in leitender Position im sog. Konfektionsviertel am Hausvogteiplatz bei „Seeler & Cohn“, einem Hersteller von Damenoberbekleidung. Zuvor hatte das kunstsinnige jüdische Ehepaar ganz in der Nähe, in einem großbürgerlich-repräsentativen Mehrfamilienhaus aus der späten Kaiserzeit gewohnt (Bayernallee 48). 1909 war der älteste Sohn, Hugo, geboren worden, 1913 folgte die Tochter Annegerda. Als Thea Buchthal 1922 zum dritten Mal schwanger wurde, fiel vermutlich die Entscheidung für den Hausbau. Hugo Buchthal berichtete, dass seine Eltern zunächst erwogen, Mies van der Rohe oder Erich Mendelsohn zu beauftragen. Die Wahl fiel jedoch schließlich auf die Brüder Wassili und Hans Luckhardt und Franz Hoffmann, die seit 1921 ein gemeinsames Büro betrieben, aber bis dahin noch nichts gebaut hatten. Wie sich Wassili Luckhardt 1972 erinnerte, waren die Buchthals durch den Besuch einer Ausstellung des „Arbeitsrats für Kunst“ im Mai 1920 bei J.B. Neumann am Kurfürstendamm auf die Architekten aufmerksam geworden. In der Ausstellung hatte Wassili Luckhardt kristalline Architekturphantasien präsentiert, ähnlich dem mystischen Symbolismus, den Bruno Taut und die „Gläserne Kette“ in diesen Jahren verfolgte. Neben avantgardistischen Entwürfen wie einem monumentalen Denkmal der Arbeit („An die Freude“) war dort auch das Modell eines Landhauses zu sehen, das mit seinen gotisch-expressionistischen Formen, dem gekrümmten Grundriss und den spitzen Fenstern in tiefen Nischen dem Ehepaar eine Idee davon gab, welch außergewöhnliche Lösung sie zu erwarten hätten, wenn sie die beiden distinguierten Brüder beauftragten.

Der Grundriss

Das 2.240 Quadratmeter große Grundstück in Westend war eine „sterile Sandparzelle ohne Vegetation und ohne Charakter“, wie der hinzugezogene Gartenarchitekt Erik Pepinski vermerkte. Auf die Auftraggeber wird eine Grundsatzentscheidung zurückgegangen sein: Der Garten sollte groß, zusammenhängend und von der Straße aus möglichst wenig einsehbar sein. Dementsprechend schirmt der gewählte Grundriss den Garten und die quadratische Terrasse ab wie eine Mauer. Die zeittypische, lebensreformerische Liebe zum Garten (oder allgemeiner: zur frischen Luft), wird daran deutlich, dass das Obergeschoss als ebenfalls von der Straße aus nicht sichtbare, äußerst großzügig dimensionierte Dachterrasse mit Pergolen und drei pavillonartigen Aufbauten ausgebildet wurde. Noch in einem weiteren Punkt bestimmte der Garten den Grundriss mit. Der den rechten Flügel abschließende, spitz zulaufende Wintergarten sorgte durch seine monumentalen Atelierfenster dafür, dass der Garten auch im Inneren eine große Präsenz besaß. Allerdings stand an anderer Stelle der eigenwillige Grundriss dem geraden Ausblick im Weg: In der Achse des nördlichen Flügels stehend, blickte man auf die Wandspitze und musste den Kopf nach links oder rechts drehen, um aus den Fenstern zu sehen. Das Familienleben mit großzügigem Ess- und Wohnzimmer ordneten die Architekten in diesem rechten Flügel an, der nach Westen ausgerichtet ist und am Nachmittag und frühen Abend im Licht der Sonne liegt. Die großbürgerlichen Lebensverhältnisse werden deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass parallel zu dieser Raumfolge nördlich drei Räume für Zubereitung und Anrichtung des Essens durch eine Köchin angeordnet wurden. Im linken Flügel – mit Sonne am Morgen – lagen die Schlafzimmer der Familie und des Kindermädchens für den Jüngsten, Wilfried. Beide Sphären wurden durch das Scharnier der Diele – mit dem einzigen (!) Zugang zur großen Gartenterrasse – verbunden. Von hier gelangte man auch in das Musikzimmer, das hinter dem großen, von der Straße so dominanten Fenster lag. Der Wunsch, der Musik den zentralen Platz im Haus einzuräumen, bedingte die Entscheidung, den Hauseingang sehr unauffällig, fast behelfsmäßig am Beginn des rechten Flügels anzuordnen.

Die Ausstattung

Das Musikzimmer war der unbestreitbare Höhepunkt dieses Raumkunstwerks des Expressionismus. Der Blick fiel von der Diele aus durch eine Pfeilerstellung mit prismatisch-gebrochenen Kapitellen, die der Bildhauer Oswald Herzog geschaffen hatte, auf das große Fenster, den draußen stehenden Brunnen, einen weiteren kleineren Brunnen an der linken Wand (wohl ebenfalls von Herzog entworfen) und auf die von den Architekten gestalteten Möbel „aus Polysander [Palisander?] mit violetten Bezügen“ (Bauwelt) sowie auf ein Klavier. Auch farblich wurden hier alle Register gezogen: „Im Musikzimmer und der Diele sind Decken und Wände leuchtend gelb, an den Pfeilern leicht nach Grün abgestuft, Möbel und Sockel sind tief grün, der Fußboden ebenholzschwarz“, schrieb die Bauwelt. Die nicht zuletzt von Bruno Taut ins Leben gerufene Bewegung hin zum farbigen Bauen war auf ihrem Höhepunkt. Auch in den anderen Räumen dominierten starke, kontrastreiche Farben, die in ihrer Abfolge von der Auseinandersetzung der Luckhardts mit der Farbenlehre zeugen. Das zweite raumkünstIerisch herausgehobene Zimmer war der Wintergarten mit einer kubistischen Plastik von Oswald Herzog und expressionistisch gestalteten Vorhängen des Künstlers Moriz Melzer – dessen Wahl zeigt, wie die Buchthals auf die beteiligten Künstler stießen: Auch er war 1918 bei J.B. Neumann gezeigt worden. Schließlich war in den Räumen die hochkarätige Kunstsammlung der Familie zu finden. Zu dem Gemälde von Feininger waren im Laufe der 1920er-Jahre weitere expressionistische Gemälde hinzugekommen: Neben Gemälden der einstigen „Brücke“-Künstler Erich Heckel, Otto Mueller, Emil Nolde und Max Pechstein besaßen die Buchthals ein Bild von Christian Rohlfs, eine kleine Bronze von Wilhelm Lehmbruck sowie eine Bronzebüste der Hausherrin von Herbert Garbe. Das Zusammenspiel aus farbigen Räumen, bunten Gemälden und expressiven Formen war sicherlich ebenso anregend wie anstrengend.

Der Garten

Der Charakter eines expressionistischen Gesamtkunstwerks fand seinen Abschluss und Höhepunkt im Garten – der letzte Beweis dafür, dass die Auftraggeber nicht Opfer einer Luckhardt’schen Laune wurden, sondern sich das gesamte Ensemble als konsequente Umsetzung expressionistischer Formvorstellungen wünschten. Der Gartenarchitekt Eryk (Erich) Pepinski befolgte hier seinen Leitsatz, Gärten stets am Grundriss und der Formensprache des jeweiligen Hauses auszurichten: War sein gleichzeitig geschaffener Garten für Heinrich Straumers Haus van Heteren in Nikolassee dementsprechend rechteckig-geometrisch, so ließ er im Buchthal’schen Garten expressiv-gezackte Formen regieren. Auch wenn die beiden erhaltenen, in vielen Details voneinander abweichenden Skizzen Pepinskis insofern irreführend sind, weil auf beiden das Haus nicht am Rand, sondern inmitten des Grundstücks steht, wird dennoch deutlich, dass er das bewusst irritierende Luckhardt’sche Prinzip, Achsen vor Spitzen enden zu lassen, konsequent im Garten weiterführte: Die Hauptachse mit einer wie ein Ahornblatt gezackten Rasenfläche liegt zwischen der Spitze des Wintergartens und einem ebenfalls spitz zulaufenden Gartenpavillon. Die exzentrische Umrisslinie sollte zunächst durch niedrige Büsche betont werden (was nicht umgesetzt wurde) und dahinter von „charaktervollen Staudenblühern“ umgeben werden. Dass die Auftraggeber bei allem Experiment auch nach Elementen konventioneller Schönheit und Annehmlichkeit verlangten, zeigt die Tatsache, dass vor den Schlafzimmern ein Rosengarten angelegt und – zumindest in einer der beiden Varianten – auch ein Tennisplatz vorgesehen war. Insgesamt setzte sich im Garten das farbig-bewegte Formenspiel des Inneren fort.

Die Rezeption

Die zeitgenössische Rezeption war verhalten. Die „Bauwelt“ beschränkte sich 1924 auf eine urteilsfreie Beschreibung. Der einflussreiche Publizist und Architekt Heinrich de Fries nahm das Haus in sein im selben Jahr erschienenes Überblickswerk zum Villenbau auf. Er lobte die enge Verbindung des Hauses zur Dachterrasse und zum Garten, bezeichnete jedoch Grundriss und Ecklösungen als „diskutabel“. Schärfer fiel das Urteil des anderen Architekturpapsts der Weimarer Zeit, Adolf Behne, aus, der zu jener Zeit bereits die „Neue Sachlichkeit“ propagierte: Architektur müsse „rationell, bis zur Kälte einer Hundeschnauze“ sein. So diente ihm das Haus Buchthal bereits 1923 in einer „Chronik der deutschen Baukunst seit Kriegsende“ für das „Bouwkundig weekblad“ als formalistisches Negativbeispiel. Neben den Ecken und Spitzen des Hauses wurde auch die repräsentative Schauseite für eine Zeit zum Problem, in der etwa der Publizist Walther Müller-Wulckow vom Einfamilienhaus „das Fehlen einer Fassade in dem bisherigen Sinn“, die Orientierung am „Bewohner“ und nicht mehr am „Betrachter auf der Straße“ forderte. Auch die Luckhardts selbst verleugneten in späteren Werkverzeichnissen das Haus Buchthal. Freundlicher wurde es erst beurteilt, als die Moderne in den 1970er-Jahren in die Krise rutschte und der Expressionismus als historische Alternative dementsprechend – allen voran durch Wolfgang Pehnt – aufgewertet wurde. In diesem Sinne feierte noch jüngst Hans Kollhoff die expressionistische Architektur als letzten Vertreter einer künstlerischen, handwerklich fundierten und – man höre und staune – anti-kapitalistischen Baukunst.

Der Umbau 1929

Nicht nur die Architekturkritiker, sondern auch die Bewohner waren mit dem Haus offenbar unzufrieden. Nach nur sechs Jahren, in denen die Buchthals ihre Bedürfnisse in der alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Haus überprüft hatten, beschlossen sie am Ende der 1920er-Jahre, das Gebäude radikal umbauen zu lassen. Der Ausbau des oberen Geschosses, eine Neukonfiguration des Grundrisses und eine schlichte neue Fassade waren die Folge. Bezeichnenderweise griffen sie dabei nicht auf die ursprünglichen Architekten, deren nun gepflegten kubisch-weißen Stil der Umbau durchaus entsprach, zurück. Stattdessen wählten sie einen anderen Avantgarde-Architekten der Zeit, Ernst Ludwig Freud, Sohn Sigmund Freuds. Die Motivation bzw. der Leidensdruck müssen angesichts des ungewöhnlichen Vorgangs – ein Umbau trotz gleichbleibender Funktion und Bewohnerschaft nach so kurzer Zeit – vielfältig gewesen sein. Eine Quelle zur Erklärung ist der Vergleich von vorher und nachher, der offenlegt, wo man die Schwachstellen gesehen hatte, ein anderer die späteren Hinweise des ältesten Sohnes. Dieser verwies darauf, dass sich „die Innendisposition der Räume, ihre vielfältigen Nischen, Kanten und Ecken sowie das von den Luckhardts entworfene Mobiliar […] im täglichen Gebrauch als […] hinderlich erwiesen“ hätten und „daß der radikal expressionistische Bau auf Passanten […] verschreckend wirkte“. Doch weist der durchgeführte Umbau darauf hin, dass ein weiterer Aspekt eine zentrale Rolle spielte: das gestiegene Raumbedürfnis. Die drei Kinder der Buchthals waren im Jahr des Umbaus 20, 16 und 6 Jahre alt. Für die beiden Jüngeren wurden im Obergeschoss zwei großzügige, lichtdurchflutete Räume hinzugefügt, die schönsten im ganzen Haus. Die Dachterrasse wurde zum Garten hin erweitert, so dass darunter im Erdgeschoss zwei sonnengeschützte Terrassen entstehen konnten. Der bislang zentrale Raum des Hauses, das Musikzimmer, wurde dem Wunsch geopfert, den Eingang repräsentativ in die Mitte verlegen zu können. Der dadurch geschaffene fensterlose Windfang war jedoch eine unglückliche Lösung – wer das Haus betrat, stand nun vor einer Wand und musste über den Umweg des rechts gelegenen Treppenhauses in die Wohnräume gehen. Die Rolle, die Musik im Buchthal’schen Haushalt spielte, wurde mit der Beseitigung des Musikzimmers nicht gemindert, im Gegenteil: Die Raumfolge im rechten Flügel verwandelte Freud in einen fast saalartigen Raum, in dem nun nicht mehr nur die Familie musizieren konnte. Für das Jahr 1932 ist beispielsweise ein öffentliches Konzert mit Schönberg-Schülern nachweisbar. Der Wintergarten wurde dafür in die Mitte, am Zugang zur Terrasse, verlegt und die Spitze zugunsten eines dreifenstrigen Abschlusses abgebrochen. Vielleicht hatten die Atelierfenster das Esszimmer zu sehr aufgeheizt, vielleicht wollte man auch nur geradeaus in den Garten sehen können. Schließlich wurde auch der linke Trakt verändert, beide Eltern hatten mehr Platz – und Thea Buchthal nun ein großzügiges Ankleidezimmer. Die neue Fassade verriet bei aller demonstrativen Schlicht-, ja Kahlheit, deutlich den Umbau, da die Fensteröffnungen nicht sehr gut mit den Proportionen der Wandflächen harmonierten. In dieser Hinsicht erinnert das Haus an eine andere Umbauwelle jener Zeit, die Entstuckung und Glättung der Gründerzeitfassaden, die ähnlich hybride Architekturen hervorgebracht hat.

Das Weiterleben

Bereits 1933 emigrierte der Sohn Hugo nach London. Der Rest der Familie folgte bis 1938. Das Haus wurde 1936 zu einem fairen Preis an den Krupp-Generaldirektor Bruno Bruhn verkauft. Die Eltern und der jüngste Sohn wohnten noch zwei Jahre im Obergeschoss. Die Kunstsammlung mussten sie verkaufen. Nachdem Dietrich Fischer-Dieskau in der Nachkriegszeit zunächst nur einzelne Räume gemietet hatte, während im Obergeschoss beispielsweise der spätere Fernseh-Kommissar Erik Ode wohnte, erwarb der Sänger schließlich das ganze Haus. Er ließ oberhalb der 1924 eingebauten Buchthal’schen Garage einen Raum hinzufügen, den er bei seinen Soireen, bei denen mit der Stereoanlage neueste Einspielungen vorgestellt wurden, für die Bewirtung der Gäste nutzte. Nachdem Fischer-Dieskau 2012 starb, wurde das Haus von den Erben verkauft und jüngst von Lenzwerk / Ursula Seeba-Hannan renoviert, wobei behutsam die verdeckten Spuren der Baugeschichte hervorgeholt wurden. Der Bau erinnert nun wieder an seine expressionistischen Wurzeln ohne die später hinzugekommene Neue Sachlichkeit zu verleugnen.

Aus dem Ausst.-Kat. „Ein Kristall, verborgen in neuer Sachlichkeit: die Entdeckung und Sanierung von Haus Buchthal in Berlin“, Galerie AEDES, Berlin 2016

In eine Lücke zwischen zwei Häuser der Ära Haussmann zwängt sich dieses bei einem kürzlichen Paris-Aufenthalt zufällig entdeckte kleine Haus im Stil einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Erbaut zwischen 1894 und 1896 steht es gegenüber dem 1889 als „Grand Hotel Terminus“ eröffneten heutigen Hilton-Hotel, das wiederum auf dem Platz vor dem Bahnhof Saint-Lazare steht. In dieser von kurzer Einkehr, An- und Abreise geprägten Gegend diente es, bevor es zum amerikanischen Spezialitätenrestaurant umgewidmet wurde, als elsässisches Bierlokal. Auf das nach dem Krieg von 1870/71 ans Deutsche Reich verlorene Elsass verweist das oben angebrachte Stadtwappen von Strasbourg/Straßburg und der auf dem Dach stolzierende Storch – der Symbolvogel des Elsass. In der Mitte hebt Gambrinus, der mythische Erfinder des Bieres, sein Bierglas.

In eine Lücke zwischen zwei Häuser der Ära Haussmann zwängt sich dieses bei einem kürzlichen Paris-Aufenthalt zufällig entdeckte kleine Haus im Stil einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Erbaut zwischen 1894 und 1896 steht es gegenüber dem 1889 als „Grand Hotel Terminus“ eröffneten heutigen Hilton-Hotel, das wiederum auf dem Platz vor dem Bahnhof Saint-Lazare steht. In dieser von kurzer Einkehr, An- und Abreise geprägten Gegend diente es, bevor es zum amerikanischen Spezialitätenrestaurant umgewidmet wurde, als elsässisches Bierlokal. Auf das nach dem Krieg von 1870/71 ans Deutsche Reich verlorene Elsass verweist das oben angebrachte Stadtwappen von Strasbourg/Straßburg und der auf dem Dach stolzierende Storch – der Symbolvogel des Elsass. In der Mitte hebt Gambrinus, der mythische Erfinder des Bieres, sein Bierglas. Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.

Der Industrielle Alfred Pierburg war einer der erfolgreichsten Autozulieferer der Nachkriegszeit. Sein in Neuß und West-Berlin ansässiges Unternehmen, die „Deutsche Vergaser-Gesellschaft“, stattete in der Zeit des Wirtschaftswunders nahezu jedes in Deutschland gebaute Kraftfahrzeug mit einem Vergaser aus (Marke „Solex“). 1958 gründete Pierburg, auch als Zeichen des wirtschaftlichen Erfolgs, das „Deutsche Vergasermuseum“, welches in einem Pavillon auf dem Werksgelände untergebracht wurde. Die mehr als problematischen Konnotationen der Begriffsverbindung von „deutsch“ und „vergasen“ scheinen damals nicht nur den Gründer nicht gestört zu haben – in keinem der zeitgenössischen Berichte wurde an dem Namen Anstoß genommen. Die technikgeschichtliche Ausstellung auf dem Firmengelände richtete sich wohl vor allem an Kunden des Unternehmens: Es ist nicht anzunehmen, dass sich Besucher zufällig in die abgelegene Heidestraße nach Moabit verirrten. Mit 500 Vergaseraggregaten und -teilen, die in einem dezidiert modern gestalteten Schauraum in Glasvitrinen aufgestellt waren, wurde die Geschichte der Vergasertechnik seit den 1860er Jahren dokumentiert. Nachdem Pierburg 1975 starb, wurde das Museum 1982 aufgelöst und die Sammlung dem Berliner Technikmuseum übergeben. Im letzten Jahr seines Bestehens hatte es laut Statistischem Jahrbuch 1.005 Besucher gehabt. 1986 verkaufte Pierburgs Sohn auch die Firma selbst an Rheinmetall.