„‚Machen Se mann, dett Se wieder raus kommen,‘ schrie der Wirth uns an, ‚Se sehen doch, dett hier anständige Leute sitzen.‘ – ‚Hierbleiben!‘ schrien die Gäste. – ‚Rin mit der Schwiegermutter,‘ rief der Wirth, ‚die fehlt noch in meinem Museum.‘“ – so beschrieb der Unterhaltungsschriftsteller Julius Stinde 1897 die „Bauernschänke“. Das Lokal war als Teil der Sektion „Alt-Berlin“ auf der Gewerbeausstellung im Treptower Park von 1896 ein großer Publikumserfolg. Kurioserweise firmierte die Gaststätte zugleich als „Bauernmuseum“. Die Mischung aus Bierlokal und Kuriositätenkabinett behielt der Betreiber Max Kaufmann auch in der Jägerstraße in Mitte bei, wo er wenig später unter dem treffenden Pseudonym „Grober Gottlieb“ die „Bauernschänke nebst Museum“ als feste Einrichtung eröffnete.

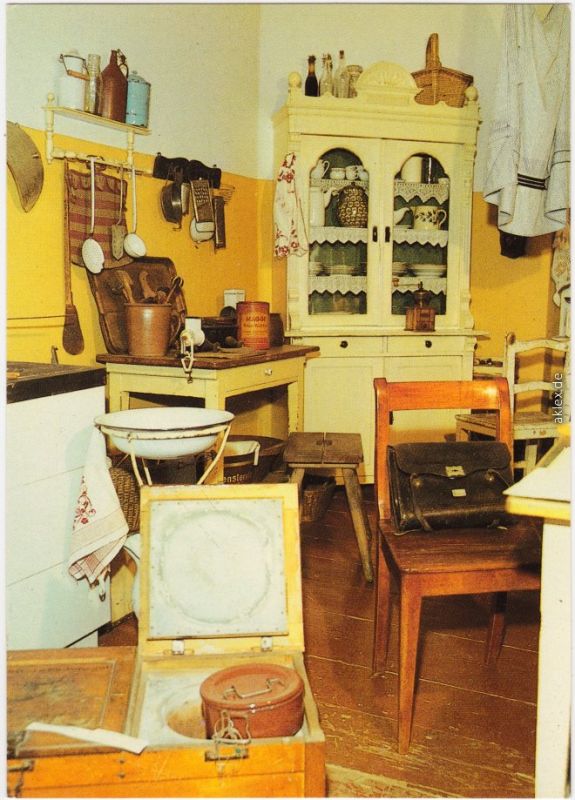

Wie war die Benennung zu verstehen und was sagte das Etablissement über den Stellenwert der Institution Museum in jener Zeit aus? Die „Bauernschänken“ waren ein typisch urbanes Phänomen der Kaiserzeit. Nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten des Deutschen Reiches eröffneten bis zum Ersten Weltkrieg zahlreiche Nachahmer und inszenierten in modernen Bauten eine rustikal-bäuerliche Welt für ein großstädtisches Publikum. Das Programm folgte stets dem von Kaufmann etablierten Muster: Im Erdgeschoss befanden sich die Gasträume, ausstaffiert mit rustikalen Bauernmöbeln, die Wände dicht belegt mit Bildern und Gipsbüsten. Der benachbarte Mitbewerber „Meyer’s Bauernschänke“ (Jägerstraße 65) hatte in der Gaststube sogar einen Ziehbrunnen und einen Viehstall eingebaut. Im Untergeschoss, den „Katakomben“, unterhielten die „Bauernschänken“ so genannte „Museen“ – niedrige und enge Kellerräume, in denen dicht nebeneinander und ohne sinnvolle Ordnung landwirtschaftliche Gerätschaften, ausgestopfte Tiere, Knochen, Hufeisen, Gipsbüsten, Tier- und Menschenschädel, Haushaltströdel und vieles andere gezeigt wurden. Der als Gelehrter mit Talar oder Bauer mit Wams verkleidete Kellner führte die Gäste in die „Unterwelt“ hinab. Die Objekte dienten in erster Linie als Anlass für Kalauer, mit denen die Gäste unterhalten werden sollten. Hing an der Wand eine Literflasche Wasser, kommentierte der „Museumsführer“: „Hier sehen Sie das Wasser, das Moses im Munde zusammenlief, als er das gelobte Land sah.“

Die obskuren „Bauernschänken“ zeigen, wie sehr sich das Museum im Laufe des 19. Jahrhunderts als ehrwürdige Bildungseinrichtung etabliert hatte. Nichts anderes nämlich beweist die Tatsache, dass man sich in parodistischer Weise darüber lustig machte: Der auf Spektakel und Alkoholgenuss ausgerichtete Ort führte die Bezeichnung „Museum“ ad absurdum, auch die vollführten Rituale ironisierten den damals besonders stark lehrhaften Charakter von Museen. Dies unterstrich auch die Imitation von Autoritäten wie Professoren und Museumsdirektoren. Zugleich verweist das ohne Systematik präsentierte Sammelsurium auf die Anfänge der Museumsentwicklung in Privathäusern oder in der Kunstkammer, vor der Übernahme des Museumswesens durch Staat und Wissenschaft. Schließlich spiegelt diese frühe Form der „Erlebnisgastronomie“ das damals große Interesse der Städter am ländlichen Leben, das sich nicht umsonst wenige Jahre zuvor in der Gründung des seriösen großen Bruders der „Bauernschänke“, dem Museum für Volkstrachten, Bahn gebrochen hatte.

Literatur

Julius Stinde: Hotel Buchholz, Berlin 1897, S. 197; Nathaniel Newnham-Davies / Algernon Bastard: The Gourmet’s Guide to Europe, London 1903; Rumpelstilzchen: Berliner Allerlei, Berlin 1922, S. 225f.; Reinhard Bojer: Emsländische Heimatkunde im Nationalsozialismus, Book on Demand 2005, Bd. 2, S. 254f.